| 广西新闻网 > 首页栏目 > 经济 · 生活 > 乡村 > 正文 |

一湾相挽风云汇 气象同心启新程 | 写在第4届中国—东盟气象合作论坛召开之际 |

2025年09月16日 13:11 来源:广西云-广西日报 编辑:周映 |

|

金秋九月,朱槿花开。美丽的绿城南宁,正以热烈的姿态迎接一场跨越山海的气象之约。9月17日至19日,第4届中国—东盟气象合作论坛将在广西南宁举行,为中国与东盟国家气象合作续写新的篇章。 在全民早期预警中国方案“妈祖(MAZU)”框架下,本届论坛以“数智赋能气象合作 早期预警普惠民生”为主题,探讨区域气象合作新机遇,携手应对气候变化挑战。 2016年,首届中国—东盟气象合作论坛播下了携手并进的种子。如今,该论坛已成为双方气象交流合作的重要纽带。在构建更为紧密的中国—东盟命运共同体的时代背景下,本届论坛更将成为区域气象合作从“深化”迈向“提质”的重要里程碑。 从倡议到机制:构建区域气象合作新格局 中国气象局和自治区党委、政府始终锚定深化与东盟国家合作的目标,以务实行动推动气象合作机制落地落细、提质增效。今年5月,中国气象局党组书记、局长陈振林和自治区党委书记陈刚共商深化面向东盟的气象合作事宜,明确将携手为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体贡献气象力量。 九载耕耘,中国—东盟气象合作论坛以“高层会议+学术交流+展览展示”三维协同模式,为中国与东盟国家搭建起区域气象合作交流的坚实桥梁。每两年召开一次、常态化开展互访交流,三届论坛累计参会代表达260人次,包括来自越南、印度尼西亚、柬埔寨等国的7位部级官员,以及79位境外代表。

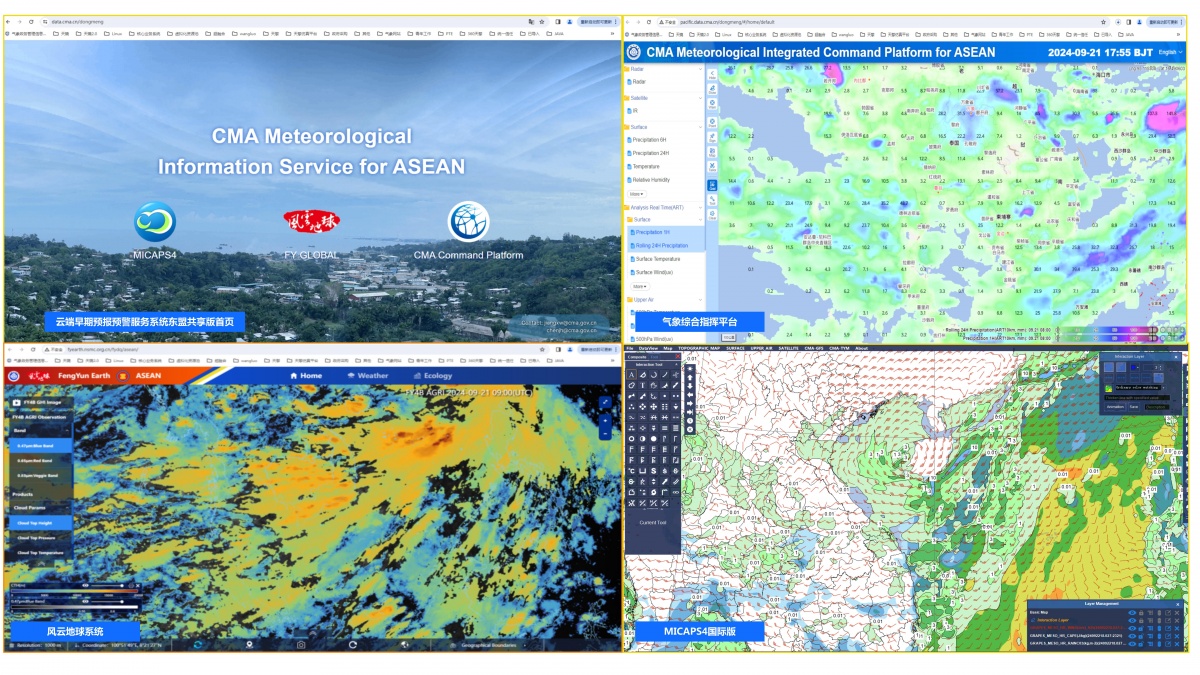

图为第3届中国—东盟气象合作论坛现场。自治区气象局供图 合作之基愈发坚实,协作机制持续完善。2024年,广西防城港市政府与越南广宁省人民委员会在应急管理合作框架协议中,明确纳入“加强气象预报预警领域合作”内容,建立了中越界河(北仑河)流域气象灾害联防机制。 人文交流日益密切,合作情谊不断升温。 今年7月,发展中国家气象水文行政官员高级研修班学员到广西考察学习。多位学员表示:“广西在气象早期预警、推动防灾减灾及应对气候变化工作方面取得了显著成效,校园气象科普嘉年华的生动实践令人耳目一新。” 2023年,“一带一路”气象访问学者计划启动,为中国与东盟气象人才合作按下“加速键”。该计划支持中国与东盟国家在气象灾害预警、数值预报、气候预测、卫星应用等领域开展联合研发,共同培养高级气象业务和管理人才。以此为契机,自治区气象局承办5次国际培训,参训学员120余人次;派出专家赴印度尼西亚、泰国等地,围绕跨境气象数据流通、气象防灾减灾、专业气象服务等开展宣传推介10余次,有效促进了技术交流与标准互认。 从分散到共享:编织数据互联互通一张网 2024年9月,自治区气象局在全国率先建成首个气象数据海外云节点,打通面向东盟的气象数据跨境服务“高速通道”。这一平台不仅集成了气象综合指挥平台、风云地球、气象综合信息处理平台、中国—东盟地质灾害早期预警系统等东盟版国际气象业务系统,还开通了海外通信传输专线,有效提升了数据跨关出境速率;出台首个气象数据跨境“负面清单”,推进气象数据跨境流动机制建设。

图为气象数据海外云节点界面。自治区气象局供图 自治区气象局作为全国首批气象数据要素市场化配置试点,“面向东盟的气象数据海外云节点建设”获评2025年广西自贸试验区制度创新奖。北部湾大数据交易中心建成气象数据专区,多源融合高价值实况产品上架交易,气象数据价值化实现路径取得新突破。同年,自治区气象局首次开展中越气象计量能力比对活动,自治区气象技术装备中心气象计量所实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,出具的校准证书可在全球152个国家和地区互认。 卫星应用在创新实践中持续拓展、不断深化。作为“一带一路”风云卫星应用示范全国六个试点单位之一,自治区气象局主动发力,建立东盟国家天气监测预报业务系统、东盟地区大气污染遥感监测系统等平台,持续开展东盟国家大气污染、植被、甘蔗长势等遥感监测,发布全球卫星遥感监测服务专报。其中,基于风云卫星数据的世界主产国蔗糖产量预报,已成为国家制订食糖价格和进口配额的重要参考。研发中国—东盟地质灾害早期预警系统,在老挝、泰国等国家推广应用。同步推进“南宁01星”“南宁02星”天目一号星座掩星气象监测研究与应用,进一步提升我国气象监测能力和数据服务水平。 从数值到智能:提升预报预警科技含金量 以数智化为核心驱动力,气象预报预警迈入提质增效的全新阶段。 气象部门主动融入广西人工智能发展路径,出台《广西人工智能气象应用三年行动计划(2025—2027年)》,系统构建发展体系,并在关键技术攻关方面取得突破性进展,新能源预测垂类模型研发与应用示范项目需求纳入自治区科技厅人工智能场景项目清单,3个气象项目入选广西首批人工智能垂直领域模型。预报业务平台建设实现跨越式发展,建成全国首个基于国家级“云边端”应用框架省级天气业务平台,常态化开展东盟国家主要城市天气预报服务,东盟气候预测系统实现45天延伸期模式产品本地化接入。同时,研发精细化暴雨灾害风险预警系统,建立“网格(面)实况+网格(面)预报+致灾阈值”精细化临灾预警业务,显著提高灾害天气预报预警能力。

图为广西天气业务一体化平台。自治区气象局供图 以民生需求为核心,气象服务能力在实践中实现全面提升。 广西气象部门以数智化为核心驱动力,自主研发广西遗传神经网络台风客观预报系统,多次在台风监测预报中展现硬实力。在台风“蝴蝶”影响期间,自治区气象局与越南国家水文气象总局开展台风预报联合会商,彰显了区域联防的实效。如今,与东盟国家的气象业务交流拓展至人工影响天气、农业生产等领域。自治区气象局面向农业需求,创新推出人工智能赋能的东盟农业气象守护系统“盟宝”,为泰国甘蔗和缅甸水稻等作物提供灾害预警、适宜性预报、长势监测等服务,并为东盟六国提供干旱、暴雨渍涝等18类产品;在能源气象领域,研发能源气象人工智能模型“禹衡”,实现风光气象要素预报误差较国内自主知识产权同类产品降低20%以上,支持千场站以上多级高效输出,显著提升南方复杂地形下风光功率预测精度。中泰双方在桂西喀斯特地区开展无人机暖云增雨试验。 从桥梁到家园:擘画气象合作发展新愿景 站在新的历史起点,中国气象局与东盟国家气象部门将以广西为纽带,共建共享共用“中国—东盟气象之家”。这一创新举措,有机融合了“面对面”研讨交流的“物理空间”和“端到端”开放集成的“数字空间”,既是中国气象走向东盟的“出海口”,也是东盟国家与中国气象合作的“第一站”,将两年一度的定期会面交流延伸至日常、融入到经常。

面向东盟的气象监测预警中心(效果图)。自治区气象局供图 在“物理空间”,各方依托现有综合业务平台,加强在装备计量与研究、人工智能研究应用、气象服务赋能发展等领域合作,提供“一站式”便捷、集约服务。 在“数字空间”,各方依托气象数据海外云节点,加强“云上”开放协作,共同拓展跨境气象数据共享平台,营造安全可靠数据环境,不断丰富数据产品,构建沉浸式、互动性和可视化的网络空间。 朱槿绽放映新程,合作硕果满枝头。中国与东盟国家的气象合作正以蓬勃之姿迈向新台阶,依托“中国—东盟气象之家”这一美好家园,双方将凝聚智慧、相向而行,共同打造智能高效的区域气象合作新范式,为携手联防联控气象灾害提供坚实基础。 |

|

扫一扫在手机打开当前页

|